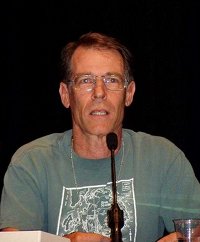

Kim Stanley Robinson es una de las actuales “vacas sagradas” de la ciencia ficción estadounidense, sobre todo a raíz de su monumental trilogía marciana que en su día consiguió el raro privilegio de recoger las alabanzas de público y crítica a la vez, además de embolsarse los premios más famosos del mercado. Su obra es amplia y reconocida e incluso ha logrado llamar la atención de lectores no aficionados al género con una curiosa ucronía como Tiempos de arroz y sal.

Kim Stanley Robinson es una de las actuales “vacas sagradas” de la ciencia ficción estadounidense, sobre todo a raíz de su monumental trilogía marciana que en su día consiguió el raro privilegio de recoger las alabanzas de público y crítica a la vez, además de embolsarse los premios más famosos del mercado. Su obra es amplia y reconocida e incluso ha logrado llamar la atención de lectores no aficionados al género con una curiosa ucronía como Tiempos de arroz y sal.

Su última novela publicada en nuestro país, El sueño de Galileo, fue concebida para seguir apuntalando su fabuloso caché como autor y da la impresión de que también para seguir tendiendo puentes más allá del género. Relata la vida y aventuras de Galileo Galilei durante los últimos treinta años de su vida, a partir de la co-invención del telescopio: un instrumento científico fabricado por vez primera en Holanda a principios del siglo XVII. Un antiguo alumno de Galileo le escribió desde París anunciándole la construcción de tan asombroso artilugio que permitía ver objetos lejanos y que resultaba de gran utilidad para examinar las estrellas. A partir de esta noticia, el científico italiano construyó por sus propios medios un telescopio muy mejorado respecto al holandés y bastante más potente que le permitió desarrollar espectaculares observaciones astronómicas y le condujo a la fama mundial…, y a los problemas con el por entonces todopoderoso Vaticano, puesto que las observaciones científicas derivadas de semejante avance pusieron en tela de juicio muchas de las ideas defendidas hasta entonces por la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, empezando por el sistema geocéntrico y el aristotelismo.

En la novela, el alumno francés es sustituido por un extraño personaje de acento indistinguible llamado Ganímedes que dice venir de Europa, sin más precisiones. Más tarde descubriremos que no se refiere al Viejo Continente sino a una de las lunas de Júpiter. Con ayuda de un extraño aparato llamado entrelazador, Ganímedes teletransporta en varias ocasiones a Galileo en el tiempo (hacia el futuro) y en el espacio (a varias lunas jovianas) para utilizarle como asesor y apoyo en una confusa disputa que enfrenta a diversas facciones de los habitados satélites de Júpiter.

A partir de este momento, la obra se desgaja en dos ramales muy descompensados entre sí. Por un lado, la parte histórica: la minuciosa y brillante reconstrucción de la vida de Galileo, con un carácter más hagiográfico que biográfico, pese a que el autor no tiene inconveniente en describir tanto las virtudes como los defectos (que no son pocos) del exageradamente bautizado como “primer científico de la Historia”. Su difícil y narcisista carácter, su pasión por la investigación, sus filias y fobias con personajes de su tiempo (en especial, el complejo clerical que censura sus ideas revolucionarias), su patética relación con sus hijas (la descripción de sus relaciones con María Celeste es de lo mejor de la obra), el famoso juicio a que fue sometido por la Inquisición…, está todo relatado con un perfecto pulso narrativo y una documentación encomiable.

Por otro lado, la parte fantástica: se trata de un batiburrillo claramente decepcionante en el que nunca se aclara bien cuál es el papel que Ganímedes (quien por cierto enseguida se pierde en un segundo plano) quiere que desempeñe Galileo y en el que también posee importancia el personaje de Hera, una especie de superpolicía rival de Ganímedes que protege al científico terrestre pero sin explicar tampoco demasiado qué pretende de él. En esta parte de la novela, el argumento gira en torno a una entidad desconocida e inteligente que parece existir en el interior de Europa y la discusión radica en si tomar contacto con ella o ignorarla…, o incluso destruirla. Más tarde se descubrirá que existe un ser aún más grande y poderoso en el interior de Júpiter, que es padre y/o madre del que existe en Europa y, posiblemente, dentro del resto de los satélites del gigante cósmico. El hecho de que la acción se desarrolle en los satélites de este planeta y no, por ejemplo, en los de Neptuno, se debe a que precisamente gracias al telescopio Galileo descubrió la existencia de estas lunas y midió sus movimientos. Sin embargo, ante la falta de más ideas para desarrollar, el autor se dedica a describir los paisajes de los distintos satélites jovianos junto con fragmentos de sus sociedades (lo más curioso, una especie de carnaval parecido al de Venecia) y a llenar páginas con especulaciones científicas sobre el tiempo y el espacio, así como el posible desarrollo futuro de la humanidad.

Por otro lado, la parte fantástica: se trata de un batiburrillo claramente decepcionante en el que nunca se aclara bien cuál es el papel que Ganímedes (quien por cierto enseguida se pierde en un segundo plano) quiere que desempeñe Galileo y en el que también posee importancia el personaje de Hera, una especie de superpolicía rival de Ganímedes que protege al científico terrestre pero sin explicar tampoco demasiado qué pretende de él. En esta parte de la novela, el argumento gira en torno a una entidad desconocida e inteligente que parece existir en el interior de Europa y la discusión radica en si tomar contacto con ella o ignorarla…, o incluso destruirla. Más tarde se descubrirá que existe un ser aún más grande y poderoso en el interior de Júpiter, que es padre y/o madre del que existe en Europa y, posiblemente, dentro del resto de los satélites del gigante cósmico. El hecho de que la acción se desarrolle en los satélites de este planeta y no, por ejemplo, en los de Neptuno, se debe a que precisamente gracias al telescopio Galileo descubrió la existencia de estas lunas y midió sus movimientos. Sin embargo, ante la falta de más ideas para desarrollar, el autor se dedica a describir los paisajes de los distintos satélites jovianos junto con fragmentos de sus sociedades (lo más curioso, una especie de carnaval parecido al de Venecia) y a llenar páginas con especulaciones científicas sobre el tiempo y el espacio, así como el posible desarrollo futuro de la humanidad.

La parte histórica adquiere así una clara preeminencia sobre la fantástica, con capítulos separados según la acción se desarrolle en una u otra. Para desplazarse a los satélites de Júpiter con el entrelazador, Galileo también echa mano de un personaje que podía haber dado más de sí: Cartophilus, un criado que le asigna Ganímedes para que actúe de agente de conexión, y que vaga por el argumento al estilo de la leyenda del judío errante.

El sueño de Galileo es, a mi juicio, una novela fallida porque padece de dos pecados capitales. Primero, es una obra sobredimensionada, con muchas más páginas de las que necesitaba. Recuerdo una vieja anécdota cinematográfica sobre cierto director de cine al que le pasaron una película de un joven colega y, al pedirle opinión sobre la misma, contestó: “le sobran cuarenta y cinco minutos”. Asombrado por la precisión del metraje en su opinión sobrante, el joven le preguntó cómo podía calcularlo tan bien y el veterano contestó: “porque hace cuarenta y cinco minutos que me duele el culo de estar sentado”. Evidentemente no me voy a poner yo a darle lecciones a Robinson, que tiene bastante más nombre, oficio y obra publicada que un servidor, pero en lo personal me sobran unas doscientas páginas.

El segundo pecado, y el más grande, es que esta novela pretende ser una cosa y se nos vende como tal cuando en realidad es otra muy diferente. Se supone que es una obra de género pero… O mucho me equivoco, o el deseo del autor habría sido escribir una novela histórica y punto. Un homenaje personal a este científico al que es evidente que admira profundamente hasta el punto de llamarle “maestro” en una Nota del Autor ubicada al final del libro en la que llega a sugerir cómo alguna universidad norteamericana podría hacerse con los derechos de sus textos italianos originales para traducirlos y ponerlos así a disposición del público anglosajón en general. Sin embargo, Robinson no se atrevió a publicar este libro como una novela del mainstream, quizá porque no confiaba del todo en sus capacidades como novelista histórico (aunque no debería temer por eso: ya digo que la parte histórica está magistralmente redactada) o quizá porque temía perder el favor de sus editores, su público y sus críticos que le demandaban una nueva obra de ciencia ficción.

Precisión sobre el origen del telescopio…

Lo inventamos los catalanes :) y en concreto el óptico gerundense Juan Roget, a finales del XVI. Se llamaba «ullera llarga de llauna per veure de lluny» (gafas largas de latón para ver de lejos, lo que, especulo, hubiera dado paso al más bonito nombre-acrónbimo ULALAVEL)

Los holandeses lo copiaron y patentaron

Sepa toda la verdad:

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/15/ciencia/1221468578.html

En la wiki en español también sale, no así en la wiki anglosajona, que insisten en la impostura…. ¡Qué malas personas!

Nota, perdón por desvirtuar tu artículo Pablo. Está muy bien…

No está comprobado que fuera un catalán el inventor del telescopio. Es una hipótesis entre otras tantas… Su descubrimiento se suele atribuir habitualmente a tres holandeses: Hans Lippershey, Zacharias Janssen y Jacob Metius. Es la teoría más difundida. Cierta o incierta, nunca se podrá saber con exactitud.

Un saludo.

Estoy bastante de acuerdo en lo que respecta al desequilibrio de la novela, sin embargo, la parte histórica, que podría leerse casi saltando la parte de los ‘planetas sintientes’ es magnífica y además, bastante fiel a la historia de galileo. De hecho, recordé y aprendí leyéndola muchas cosas sobre la vida del maestro.

Por cierto, no veo nada exagerado que lo conozcamos como ‘primer científico de la historia’ ;De su posible rival, Arquímedes se sabe mucho menos.

Saludos.